Publié par Christophe Adon le lun, 30/07/2018 - 13:23

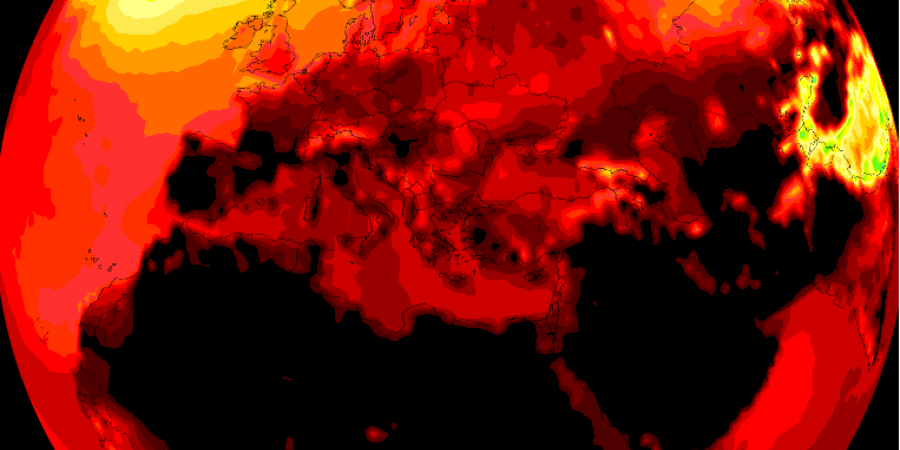

Préparons-nous à un début de mois d'août caniculaire. L'hémisphère nord est en surchauffe depuis plusieurs semaines et Il va falloir en prendre l'habitude. Cela deviendra-t-il la norme dans les prochaines décennies ? Fort probable ! A moins que l'arrêt du Golf Stream, bloqué par l'énorme apport d'eau douce dû à la fonte inévitable des glaces arctiques, ne plonge l'Europe dans un climat bien différent. Ce mois de juillet est le 3e le plus chaud sur l’hexagone, depuis le début des relevés météo. L'Europe Scandinave subit depuis le mois de mai des coups de chauds à répétitions, une sécheresse jamais connue, des feux de forêt et de toundra au-delà du cercle polaire sous des températures de plus de 30° bien au-dessus du 60e parallèle. C'est terrible, on s'y habituerait presque, tous les ans c'est pareil, des records tombent presque dans l'indifférence des états. L'été 2003 qui fait encore référence en matière de canicule pourrait ne plus garder longtemps ses records et ne plus faire figure d’exception. Une chose est certaine, les 10 prochains jours s'annoncent caniculaires sur quasiment l'ensemble de l'Europe et des records risquent de tomber. Ce sera l'Afrique sur de nombreuses contrées d'Europe et pas seulement celles du sud. En ce qui nous concerne, en région Sud-PACA, nous serons en plein dedans avec probablement des pointes à 40° de l'intérieur de la Provence à la vallée du Rhône et pourquoi pas jusqu'à la région lyonnaise. Les mercures seront bouillants en val de Durance où l'on devrait atteindre les 37 à 39° de Gap à Manosque, sur Rosans, Laragne, Sisteron et Digne. On ne sera pas loin des records dans l'Embrunais avec 35/37°. On devrait approcher les 34° à Briançon ou Barcelonnette. Sale temps également pour nos glaciers alpins, avec une iso 0° qui se rapprochera des 4800 à 5000 m. Depuis 2003, la fonte s'est accélérée, les glaciers des Alpes françaises, malmenés par le réchauffement climatique, fondent trois fois plus vite avec une perte moyenne totale de 25 % de leur superficie en 12 ans, selon le laboratoire de Glaciologie et Géophysique de l’Environnement (LGGE) de Grenoble. Les glaciers du massif du Mont-Blanc sont ceux qui «résistent» le mieux à cette érosion : ils enregistrent un retrait de superficie d’environ 1 % par an sur la période 2003-2015, contre 2,25 % par an pour les glaciers moins élevés des massifs des Écrins. Le massif le plus touché est celui de la Vanoise, avec 2,6 % de perte de surface par an en moyenne, principalement parce que «peu de sommets y dépassent les 3800 mètres d’altitude». «La perte plus modérée constatée dans le massif du Mont-Blanc s’explique par le fait d’une altitude moyenne plus élevée des glaciers de ce massif.