Publié par Christophe Adon le ven, 18/09/2020 - 19:32

Le permafrost ou pergélisol de montagne.

le permafrost (mot anglo-saxon) ou pergélisol en français désignent les sols gelés en permanence, aux hautes latitudes de la planète mais également aux hautes altitudes en montagne. On parle de permafrost ou de pergélisol lorsque le sol reste gelé au moins deux années consécutives. En montagne l’isotherme -1/-2° annuelle va définir l’altitude de ce permafrost. Sur nos sommets, ce sol gelé et imperméable, soude roches et parois entres-elles et permet à l’ensemble de tenir. Les glaciers également maintiennent les parois mais avec leurs retraits de plus en plus rapides, la pression sur ces parois est de moins en moins assurée. Avec la hausse des températures, la pluie est de plus en plus présente à des altitudes où en principe il ne devrait que neiger, l’eau s’infiltre dans ces parois et désolidarise les roches et des pans entiers de montagnes s’écroulent. C’est ce qu’il s’est passé ce jeudi 17 septembre 2020 sous le Dôme du Monêtier-les-Bains entre 3000 et 3200 m d’altitude. Le permafrost du Dôme est en train de fondre et les parois de la montagne commencent à s’écrouler dans le vallon du Tabuc. En 2018, dans le Massif de la Meije, le Pic du Glacier Carré s’était également effondré sur son glacier, le couvrant d’énormes débris et blocs de rochers. Du côté du refuge du promontoire, la même année d’énormes blocs de granites ont dévalé le sommet pour atterrir sur et autour du refuge. L’hiver dernier c’est le Mont-Viso qui a vu une partie de sa face nord se décrocher vers 3300 m. Ce mal invisible qu’est la fonte du permafrost de montagne, va engendrer dans les prochaines années de plus en plus d’effondrements de parois en haute montagne et favoriser l’instabilité de nombreux terrains en altitude.

Les glaciers rocheux eux aussi fondent.

Moins connus que les glaciers blancs et pourtant ils sont très nombreux dans nos montagnes des Alpes du Sud. Les glaciers rocheux se fondent souvent dans le paysage minéral de la haute-montagne et seul un œil aguerrit décèlera leurs présences en montagne.

Le dernier inventaire réalisé entre 2010 et 2012 dans les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence et les Alpes Maritimes fait état de 1864 glaciers rocheux donc 325 actifs. Ces glaciers rocheux actifs sont aux nombres de 177 dans les Hautes-Alpes, 110 dans les Alpes-de-Haute-Provence et 38 dans les Alpes-Maritimes essentiellement dans la vallée de la Tinée. Les bassins versants de la Durance et de l’Ubaye regroupent à eux seuls 264 glaciers rocheux soit près de 80% des glaciers rocheux recensés dans les Alpes du Sud.

Mais qu’est-ce qu’un glacier rocheux exactement ?

Un glacier rocheux est étroitement lié au permafrost de montagne, ce sol gelé en permanence à haute altitude. On le trouve entre 2600 et 2900 m d’altitude, il est composé d’un mélange de débris rocheux et d’eau de fonte de regel qui cimente ces débris de roches. Il ne faut pas confondre glacier rocheux et glacier blanc, ce dernier est issu uniquement de la transformation de la neige en glace. Un glacier noir ou glacier couvert est également un glacier blanc puisque à sa racine, dans sa zone d’accumulation, c’est bien de la neige qui se métamorphose en glace pure. Puis il est recouvert dans sa zone d’ablation de débris rocheux et d’éboulis, dû à l’érosion des parois qui l’entourent et qui tombent sur la partie basse de sa langue glaciaire. La masse d’un glacier rocheux est constituée de 30 à 60% de glace.

A quoi ressemble un glacier rocheux ?

Dans le paysage alpin de haute-montagne un glacier rocheux est semblable à une volumineuse coulée de blocs qui s’écoule au pied de parois assez raides et fracturées. En fonction de la topographie du versant, il peut prendre plusieurs formes. En langue, en forme de spatule qui part d’un éboulis et s’étale en largeur à son extrémité, également en forme de lobe. Certains glaciers rocheux peuvent faire penser à des coulées de laves. Ils forment des bourrelets, des compressions, des sillons et se terminent pour les glaciers rocheux actifs par une paroi de débris assez raide. Les glaciers rocheux peuvent mesurer plusieurs dizaines de mètres à plus d’un kilomètre de longueur pour les plus gros. Quant à leurs épaisseurs, elle est très variable, mais un gros glacier rocheux dans les Alpes du Sud peut atteindre 20 m dans sa partie gelée. L’épaisseur totale de ce glacier rocheux peut-être d’une trentaine de mètres en fonction également de l’épaisseur de la couche de surface, non gelée, qu’on appelle la couche active.

On classe les glaciers rocheux en trois catégories : Les glaciers rocheux actifs, les glaciers rocheux inactifs et les glaciers rocheux fossiles. Les glaciers rocheux actifs sont ceux qui contiennent le plus de glace et se mettent en mouvements dans la pente sous l’effet de la gravité. Les glaciers rocheux inactifs contiennent bien moins de glace et n’enregistrent que peu de mouvements. Enfin les glaciers rocheux fossiles, ne contiennent plus de glace mais ils nous renseignent sur une époque plus froide (tardiglaciaire -18 000 à -11 000 ans) ou le permafrost de montagne se situait à des altitudes beaucoup plus basses (2000/2200 m). La formation d’un glacier rocheux de quelques centaines de mètres peut prendre en moyenne 5000 ans. Mais la datation exact des glaciers rocheux est assez difficile à évaluer, certains ont commencé à se former probablement au début de la période holocène, il y a 10 000 ans environ. La formation du glacier rocheux, n’est pas continue. Il a besoin certes de froid et de la présence du pergélisol pour commencer à se former, mais c’est en période de réchauffement qu’il va le plus se développer. Sa glace interne se réchauffe et la présence d’eau liquide a pour effet de le faire avancer et avec lui d’énormes quantités de débris et de roches.

Impact des températures sur la vie du glacier rocheux.

Les glaciers blancs réagissent rapidement à la hausse des températures, en moyenne 7/8 ans pour le Glacier Blanc dans les Écrins. Les glaciers rocheux réagissent eux aussi à la hausse des températures mais avec un temps de réaction beaucoup plus lent, vu que la glace est protégée à l’intérieur d’une masse rocheuse qui joue un rôle d’isolant. Le temps de réponse, à la hausse des températures, de la glace interne d’un glacier rocheux varient entre 10 et 100 ans.

Risques géologiques avec la hausse des températures.

La hausse des températures de l’air provoque indéniablement une hausse de la température de la glace qui constitue le glacier rocheux et une augmentation de sa teneur en eau, ce qui le déstabilise. Cette situation est dangereuse pour certains glaciers rocheux situés au bord de ressauts rocheux ou dans de fortes pentes. Ils peuvent perdre en cohérence et se mettre à glisser sur leurs lits rocheux. C’est un phénomène qui s’est produit pour la première fois dans le massif du Parpaillon en juillet 2006. Le glacier rocheux du Bérard, sous surveillance, a subit une rupture complète et un détachement total de sa masse. Tout cela a entraîné lors de cette rupture, des tonnes de roches et de débris glacés à plusieurs centaines de mètres plus bas dans un vallon de haute-montagne fort heureusement loin de toutes infrastructures.

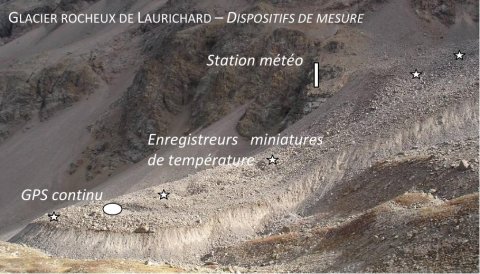

Il y a actuellement une quarantaine de glaciers rocheux dans tout le massif alpin (de la France à l’Autriche) sous surveillance quotidienne. La série la plus longue est celle du glacier rocheux de Laurichard dans le massif de Combeynot en dessus du col du Lautaret.

Depuis les années 90, tous ces glaciers rocheux sous surveillance montrent une augmentation de leurs vitesses d’écoulement. L’ordre de grandeur d’avancée de ces glaciers rocheux s’inscrit dans une fourchette de 10 cm jusqu’à 3 ou 4 mètres par an pour les plus actifs. Tout cela en lien direct avec le signal de la hausse des températures sur la planète.

La fonte du permafrost, les coulées de boue, les sécheresses estivales, l’irrégularité de l’enneigement hiver, vont réellement modifier nos rythmes de vies en montagne. Dans les années à venir, nous n’aurons pas d’autres choix que de nous adapter face aux éléments naturels et pas l’inverse, en espérant qu’il ne soit pas trop tard.