Il est devenu l'une des sentinelles du réchauffement climatique et le glacier Blanc en Vallouise ne va pas très bienet surtout rapidement de moins en moins bien...

C'est le moins que l'on puisse dire comme en rend compte le Parc National des Écrins sur son site Internet avec une perte de surface et d’épaisseur qui s’accélère.C'est l'analyse de INRAE (Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement) qui a réalisé une cartographie du glacier Blanc grâce à une technologie utilisée pour la première fois pour un glacier du massif des Écrins, l’altimétrie par laser.

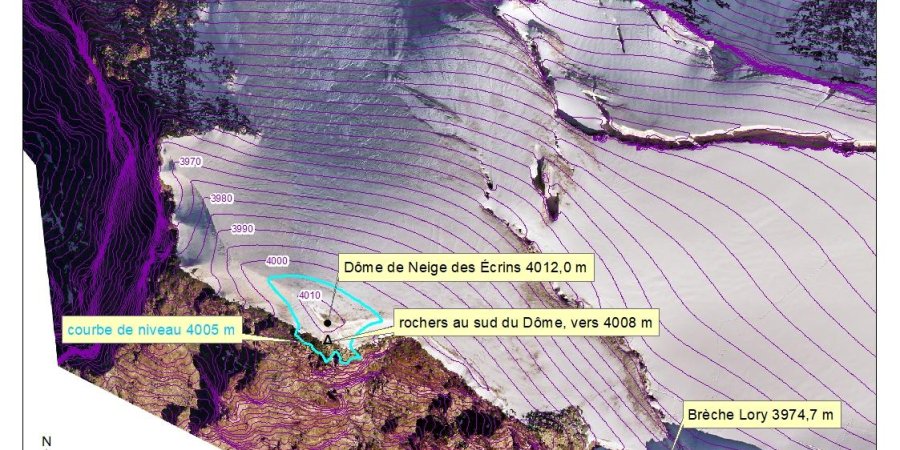

- En 5 ans, entre 2014 et 2019, le glacier a perdu une quarantaine d’hectares de superficie, pour passer d’environ 480 à 440 hectares, soit une perte moyenne de 8 hectares par an. La fonte s’est donc accélérée, puisqu’il avait fallu 12 ans (entre 2002 et 2014) pour voir disparaître la même surface (la perte moyenne était alors de 3,3 hectares par an).

- Le recul du front du glacier entre 2014 et 2019 est d’environ 300 mètres, conformément aux relevés annuels directement réalisés sur le terrain par les agents du Parc national. Cela représente un recul moyen de 60 mètres par an.

- La perte d’épaisseur moyenne est de 6,8 mètres de glace sur toute la surface du glacier (- 5 mètres devant le refuge des Écrins, - 12 mètres dans la combe du col de la Roche Faurio, - 45 mètres vers le front). Cela représente 25 millions de mètres cubes d’eau déstockés et un bilan spécifique de - 5,51 mètres d’eau sur la période, soit - 1,1 mètre d’eau par an. Emmanuel Thibert commente : « La perte de masse s’est donc encore accélérée par rapport à la période précédente de 2002 à 2014 lors de laquelle le glacier perdait 0,76 mètre d’eau par an. Ceci indique que le déséquilibre entre cette masse de glace et le climat s’est encore accentué ».

Tous les 5 ou 10 ans, les équipes d’INRAE établissent en effet une cartographie du glacier Blanc afin de mesurer ses variations d’épaisseur et son bilan de masse, cumulés sur plusieurs années. Nouveauté en 2019, le recours à l’altimétrie par laser (ou lidar). Le principe est simple : un hélicoptère volant à plus de 5 000 mètres d’altitude réalise plusieurs passages au-dessus du glacier.

Plus d'infos ICI